社内イベント・クリエイティブ

社内イベント・クリエイティブ制作のオージャストトピックス

SDGs目標2「飢餓をゼロに」とは?概要とターゲットを解説

2022-09-13

SDGs目標2「飢餓をゼロに」とは?概要とターゲットを解説

2022-09-13

「飢餓」という言葉は、豊かな国で暮らす私たち日本人にとって、あまり馴染みのない言葉かもしれません。

しかし、日本でも食品ロスや食事を満足に取れない人の増加など、食に関する問題が認知されてきています。

この記事では、SDGsの目標2「飢餓をゼロに」の概要、ターゲット、私たちにできることについて解説しますので、今後のSDGsの取り組みの参考にしてください。

SDGs2「飢餓をゼロに」とは

17つある目標の2番目「飢餓をゼロに」は、文字通り飢餓をなくすことに加えて、持続可能な農業を実現するために国連サミットで可決された国際社会共通のテーマです。

私たちが住む地球では9人に1人にあたる約8億人が飢餓で苦しんでおり、とりわけ飢餓に苦しむ人の多くは発展途上国の農村部に住む人たちです。こうした地域に住む子供や社会的に立場の弱い人々が食べ物に困らないよう、農業の発展を加速させ、世界中で食料を安定的に供給できる仕組み作りを目指しています。

SDGs目標2では、2030年までに飢餓や栄養不良に終止符を打つことをゴールに定めており、国はもちろんのこと企業や団体に対して、飢餓に関するさまざまな対策・支援を行うことが求められています。

SDGs目標2のターゲット

SDGs2では、5つの詳細な目標(1〜5)と、a〜cの具体的な3の対策が掲げられています。

目標2の具体的なターゲットは、以下の8項目です。

| 2.1 | 2030年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 |

|---|---|

| 2.2 | 5歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 |

| 2.3 | 2.3 2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。 |

| 2.4 | 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食糧生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。 |

| 2.5 | 2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な分配を促進する。 |

| 2.a | 途上国、特に後発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。 |

| 2.b | ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、全ての農産物輸出補助金及び同等の効果を持つ全ての輸出措置の同時撤廃などを通じて、世界の市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。 |

| 2.c | 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。 |

飢餓はなぜ起こるのか

「食糧が不足して飢えること」を意味する飢餓は、自然災害、気候変動、紛争など、さまざまな原因によって引き起こされます。

発展途上国の農業技術が低いという問題もあり、農業技術の低さゆえに農作物が少しずつしか取れず、十分な食料が確保できません。

さらに道路が整っておらず、食べ物の保存設備が十分でなかったりするなどして、生産したものが適切に供給できないことも飢餓を生み出す原因となっています。

飢餓を解決するには

飢餓の解決に向けて私たちができることのひとつに、団体を通じての寄付が挙げられます。

持続可能な農業の達成に直接関わることができなくても、支援団体へ食糧支援の寄付を行うことで、まわりまわって飢餓に苦しむ人々の助けとなることができます。

また、食品ロスの削減に取り組むことも効果的でしょう。

世界中の飢餓をなくすために必要な食品援助量は320万トンと言われています。

しかし、日本が食べられるのに捨てている食品の量は年間646万トンであり、実に2倍も無駄に捨てているのが現状です。

食べきれる分だけの食材を買ったり、食材を使い切ったりなどして、私たち一人ひとりが向き合うことでこの問題は解決できるはずです。

食品ロスについてはSDGS目標12の解説もぜひご覧ください。

まとめ

今回は、SDGs目標2「飢餓をゼロに」の概要、ターゲット、解決に向けての取り組みについて解説しました。

この問題において、私たち個人にできることは限られているかも知れませんが、ひとり一人が現状を知ることで目標の達成にもつながるでしょう。

本記事を参考にして、今日からSDGsへの取り組みをより強く意識してみてはいかがでしょうか。

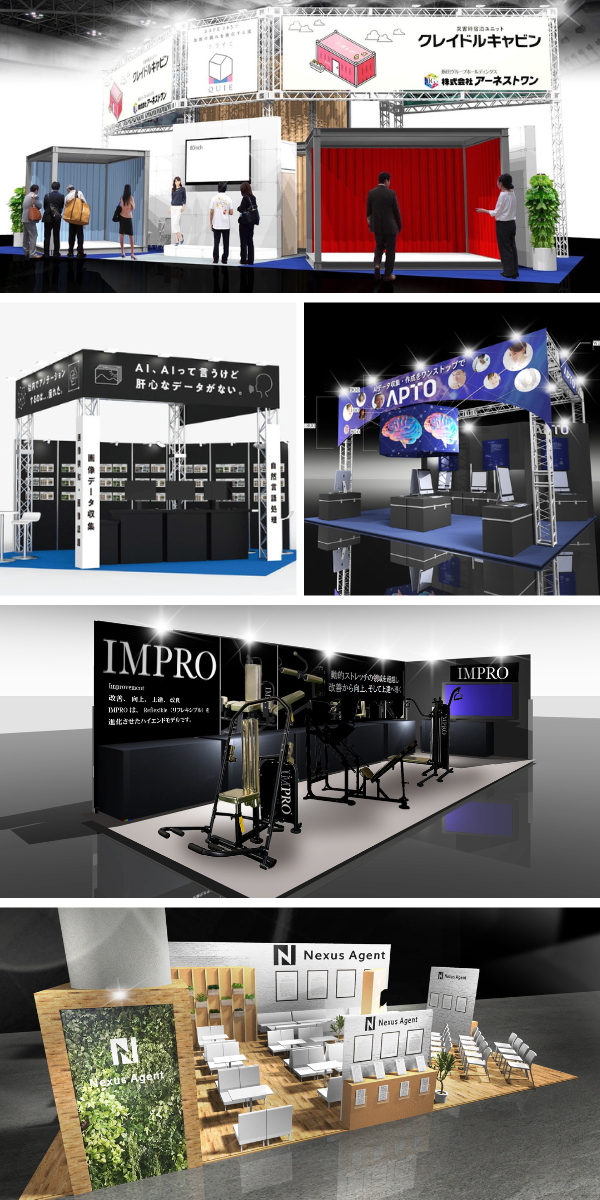

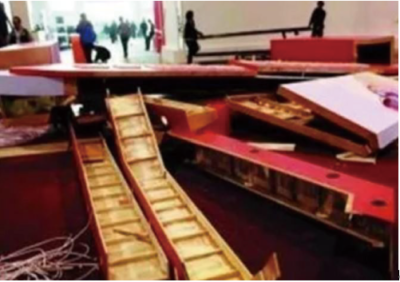

再利用可能な展示ブース【Re:ブース】

日本では、年間およそ700件(一般社団法人 日本展示会協会調べ)の展示会が開催されており、約77000社の企業がブースを設営しています。

現在SDGsを推進している大企業も含む多くの企業・団体が、未だに木工のブースを制作しては壊しているのです。

当社では再利用可能な展示ブース【Re:ブース】にて、年間75~100件以上の展示会をサポートさせて頂いており、多くのお客様にお喜び頂いております。

SDGsの12の目標である「つくる責任つかう責任」に対して、全国規模で目標達成に取り組んで参ります。

再利用可能な展示ブース【Re:ブース】で、地球環境を守りましょう。

導入のご相談など、お気軽にお問い合わせくださいませ。

地球環境に配慮した次世代型展示ブース【Re:ブース】の詳細はこちら

アクセスランキング